testi anni 80

Introduzione al catalogo della mostra “La fabbrica di immagini. L’industria italiana nella fotografia d’autore “(sedi varie; sezione di Cento anni di industria, a cura di V. Castronovo, Milano, Area Ansaldo, 25 novembre 1988-5 marzo 1989), Alinari, Firenze, 1988

Il rapporto fra l’industria e l’immagine fotografica – che cerchiamo di indagare nella sequenza di queste pagine, lungo un secolo di drammatiche mutazioni sociali – si può definire come un rapporto di rinnovate contraddizioni. Si può dire che le diverse esigenze, i diversi specifici caratteri storici corrano paralleli, convergendo solo occasionalmente. La fotografia come processo tecnico e come linguaggio tende ad un riferimento costante, scientificamente strutturato con la dinamica reale, quale si presenta nell’ambito visuale; mentre le strategie della produzione e della distribuzione (a fianco delle necessarie documentazioni tecniche) tendono a proporre un’angolazione promozionale delle attività e degli ambienti industriali. Si potrebbe addirittura affermare che l’invenzione della fotografia (che dilaga dalla metà dell’800, ma che entra nella prassi aziendale solo dopo il 1870) si ponga inizialmente come un ripiego, rispetto alle libere illustrazioni manuali – le incisioni xilografiche – usate abbondantemente per i più vari scopi illustrativi lungo tutto il secolo scorso. Il disegno al tratto, con la sua astrattezza e la sua definizione, permette infatti di evidenziare dati significanti del prodotto, o della confezione, e annullare nel bianco della pagina ogni sgradito particolare di sfondo. Quindi il disegno dà un’immagine controllata e facilmente modificabile del prodotto, che prescinde dal meccanismo produttivo e che si pone già con una propria carica creativa e pubblicitaria, anche se non intenzionale. Basta osservare una pagina qualsiasi degli innumerevoli cataloghi di manifatture europee dell’800 per capire come l’accostamento di incisioni con le vedute degli opifici, le medaglie ottenute, il packaging accurato dei singoli prodotti, la loro meticolosa nomenclatura, le frequenti “istruzioni d’uso” con figure di utenti

Il rapporto fra l’industria e l’immagine fotografica – che cerchiamo di indagare nella sequenza di queste pagine, lungo un secolo di drammatiche mutazioni sociali – si può definire come un rapporto di rinnovate contraddizioni. Si può dire che le diverse esigenze, i diversi specifici caratteri storici corrano paralleli, convergendo solo occasionalmente. La fotografia come processo tecnico e come linguaggio tende ad un riferimento costante, scientificamente strutturato con la dinamica reale, quale si presenta nell’ambito visuale; mentre le strategie della produzione e della distribuzione (a fianco delle necessarie documentazioni tecniche) tendono a proporre un’angolazione promozionale delle attività e degli ambienti industriali. Si potrebbe addirittura affermare che l’invenzione della fotografia (che dilaga dalla metà dell’800, ma che entra nella prassi aziendale solo dopo il 1870) si ponga inizialmente come un ripiego, rispetto alle libere illustrazioni manuali – le incisioni xilografiche – usate abbondantemente per i più vari scopi illustrativi lungo tutto il secolo scorso. Il disegno al tratto, con la sua astrattezza e la sua definizione, permette infatti di evidenziare dati significanti del prodotto, o della confezione, e annullare nel bianco della pagina ogni sgradito particolare di sfondo. Quindi il disegno dà un’immagine controllata e facilmente modificabile del prodotto, che prescinde dal meccanismo produttivo e che si pone già con una propria carica creativa e pubblicitaria, anche se non intenzionale. Basta osservare una pagina qualsiasi degli innumerevoli cataloghi di manifatture europee dell’800 per capire come l’accostamento di incisioni con le vedute degli opifici, le medaglie ottenute, il packaging accurato dei singoli prodotti, la loro meticolosa nomenclatura, le frequenti “istruzioni d’uso” con figure di utenti  introdotte nella scena… costituisca un vero modello di comunicazione visiva con valenze tecniche e una propria estetica di sicuro impatto, mutuato dalla tradizione delle stampe popolari didattiche o religiose.

introdotte nella scena… costituisca un vero modello di comunicazione visiva con valenze tecniche e una propria estetica di sicuro impatto, mutuato dalla tradizione delle stampe popolari didattiche o religiose.

L’invenzione non casuale della fotografia rappresenta una sorta di mutazione concettuale alle radici della rappresentazione della realtà.

Come è già stato osservato in altre occasioni, si assiste allo svolgersi di un autonomo processo scientifico “dentro” le fasi di produzione di un’immagine, di una convenzione iconica. Ed è proprio la fotografia, e solo essa, a diventare necessaria quando i titolari e i dirigenti delle industrie che ambiscono nuove commesse nello sviluppo post–unitario della nazione… desiderano contemporaneamente offrire una garanzia visiva della propria efficienza organizzativa. La fotografia deve sostituire l’illustrazione manuale, perché è opportuna una articolata presentazione aziendale al posto di una sfilata di prodotti. Inoltre, tra il 1880 e la fine del secolo, l’imperfetta resa della mezzatinta nella stampa tipografica, i suoi alti costi e l’inutilità di molte copie, fanno preferire come strumento promozionale complessivo l’album di fotografie originali. Negli album si risolve quasi tutta la produzione fotografica industriale, che assume caratteristiche e rituali costanti. Le riprese fotografiche – non solo industriali – nel ventennio conclusivo dell’ 800, mutano e ampliano la loro potenzialità documentaria in parallelo con l’evoluzione dei materiali sensibili. Si passa cioè dalle lastre al collodio, preparate  artigianalmente dal fotografo stesso in un rudimentale laboratorio oscuro prima della ripresa, alle lastre emulsionate in precedenza con gelatina-bromuro a secco. L’avvento e la diffusione della lastra a secco presensibilizzata – offerta a partire dal 1885 circa da diversi produttori artigianali in Italia e da grandi industrie in Europa e Usa – aumenta la mobilità e la produttività del fotografo, pur lasciando inalterati taluni limiti esecutivi, dovuti alla scarsa sensibilità dei negativi. In pratica, e circa fino agli anni 20 del nostro secolo, la fotografia di architettura, oggetti, opere d’arte, prodotti e ambienti industriali avviene con camere montate su treppiede, e lastre in formati vicini al 18×24 centimetri: l’obiettivo ha il diaframma molto chiuso per ottenere il massimo dei piani nitidi e si rende quindi sempre necessaria una posa, variante tra i

artigianalmente dal fotografo stesso in un rudimentale laboratorio oscuro prima della ripresa, alle lastre emulsionate in precedenza con gelatina-bromuro a secco. L’avvento e la diffusione della lastra a secco presensibilizzata – offerta a partire dal 1885 circa da diversi produttori artigianali in Italia e da grandi industrie in Europa e Usa – aumenta la mobilità e la produttività del fotografo, pur lasciando inalterati taluni limiti esecutivi, dovuti alla scarsa sensibilità dei negativi. In pratica, e circa fino agli anni 20 del nostro secolo, la fotografia di architettura, oggetti, opere d’arte, prodotti e ambienti industriali avviene con camere montate su treppiede, e lastre in formati vicini al 18×24 centimetri: l’obiettivo ha il diaframma molto chiuso per ottenere il massimo dei piani nitidi e si rende quindi sempre necessaria una posa, variante tra i  pochi secondi in esterno e i diversi minuti negli interni più scuri. Alla mancanza di potenti lampade elettriche, ai limiti di profondità del lampo di magnesio, si cerca di ovviare convogliando la luce esterna, con grandi specchi, sulle zone d’ombra: malgrado questi espedienti, sono rare le corrette vedute d’interni dell’epoca giunte fino a noi, mentre abbondano panoramiche esterne, ciminiere, macchine trasportate nei cortili, gruppi nei piazzali d’ingresso. Le lastre risultano stampate quasi sempre per contatto (gli ingranditori per il grande formato si diffondono solo ai primi del ‘900) e montate su cartoni isolati, che recano il marchio dell’azienda e talvolta il nome del fotografo… oppure incollate sulle pagine di un album, dignitosamente rilegato in tela o pelle. L’album, prodotto in pochissimi esemplari, da tre a dieci al massimo, reca spesso sulla copertina la dedica al destinatario che ne chiarisce la funzione promozionale: ministri delle opere pubbliche, re e principi italiani e stranieri, ambasciatori o funzionari d’alto grado, generali o ammiragli, i titoli o brevi descrizioni dei soggetti fotografati sono apposti a penna in grafia curatissima, pagina per pagina. Nei pochi album industriali scampati all’indifferenza dei destinatari e dei loro successori, è raccontata con ingenuità visiva (senza enfasi, né epiche sottolineature) il progressivo mutamento del paesaggio italiano, delle sue coste, dei centri urbani, come l’apparire di strutture produttive nel territorio, e la modellazione fisica e sociale di questo sui nuovi insediamenti. Ferriere nelle zone prealpine, cave e miniere al Centro e al Sud, tessiture lungo tutta la piana del Po e in Toscana, cantieri navali e siderurgia in Liguria, viadotti, strade, ferrovie, centrali elettriche ovunque nella penisola. La storia fotografica dell’industrializzazione della fragile Italia unita, passa attraverso il recupero degli oggetti-album, e un umile riesame dei loro codici, delle loro costanti visive.

pochi secondi in esterno e i diversi minuti negli interni più scuri. Alla mancanza di potenti lampade elettriche, ai limiti di profondità del lampo di magnesio, si cerca di ovviare convogliando la luce esterna, con grandi specchi, sulle zone d’ombra: malgrado questi espedienti, sono rare le corrette vedute d’interni dell’epoca giunte fino a noi, mentre abbondano panoramiche esterne, ciminiere, macchine trasportate nei cortili, gruppi nei piazzali d’ingresso. Le lastre risultano stampate quasi sempre per contatto (gli ingranditori per il grande formato si diffondono solo ai primi del ‘900) e montate su cartoni isolati, che recano il marchio dell’azienda e talvolta il nome del fotografo… oppure incollate sulle pagine di un album, dignitosamente rilegato in tela o pelle. L’album, prodotto in pochissimi esemplari, da tre a dieci al massimo, reca spesso sulla copertina la dedica al destinatario che ne chiarisce la funzione promozionale: ministri delle opere pubbliche, re e principi italiani e stranieri, ambasciatori o funzionari d’alto grado, generali o ammiragli, i titoli o brevi descrizioni dei soggetti fotografati sono apposti a penna in grafia curatissima, pagina per pagina. Nei pochi album industriali scampati all’indifferenza dei destinatari e dei loro successori, è raccontata con ingenuità visiva (senza enfasi, né epiche sottolineature) il progressivo mutamento del paesaggio italiano, delle sue coste, dei centri urbani, come l’apparire di strutture produttive nel territorio, e la modellazione fisica e sociale di questo sui nuovi insediamenti. Ferriere nelle zone prealpine, cave e miniere al Centro e al Sud, tessiture lungo tutta la piana del Po e in Toscana, cantieri navali e siderurgia in Liguria, viadotti, strade, ferrovie, centrali elettriche ovunque nella penisola. La storia fotografica dell’industrializzazione della fragile Italia unita, passa attraverso il recupero degli oggetti-album, e un umile riesame dei loro codici, delle loro costanti visive.

La serie delle riprese inizia sempre con delle panoramiche esterne dove l’opificio o l’infrastruttura sono collocati nel paesaggio, e l’imponenza dei loro volumi è in certo senso la prova fisica della sua importanza rispetto al nucleo abitato di cui fa parte. Seguono poi le riprese dei reparti più importanti, a partire dalle lavorazioni dei materiali primari fino all’uscita dei prodotti finiti, confezionati o meno. Il fotoracconto aziendale non esclude magazzini, servizi e impianti (come le caldaie) né una ripresa almeno degli uffici amministrativi e una del gruppo delle maestranze. All’inizio o alla fine delle sequenze sono talvolta previsti dei ritratti singoli del titolare o dei dirigenti, o gruppi ristretti di quello che oggi definiremmo top management. Gli album – che costituiscono a un tempo il catalogo della produzione, l’esibizione dei metodi di lavoro e la prova dell’efficienza organizzativa – racchiudono un rituale di cultura visiva abbastanza complesso, che in sostanza è sopravvissuto fino al secondo dopoguerra, mutando soltanto la qualità figurativa dei suoi simboli. Persone, ambienti, oggetti si sono adeguati al mutamento dei consumi, continuando tuttavia a ricoprire la stessa funzione rappresentativa.  Ritornando all’infanzia dell’immagine industriale, vorremmo aggiungere ancora che restano introvabili (forse con la sola eccezione del bresciano Giovanni Negri) i nomi di autori che possano definirsi specializzati. Giulio Rossi di Milano è ad esempio anche un noto ritrattista, Luca Comerio è pioniere delle riprese cinematografiche oltre che fotoreporter, Bertieri o Ganzini o Brogi sono anche specialisti in opere d’arte, Sassi e poi Ornano sono autori di manuali specializzati. Ad eccezione di operatori che lavorano in esclusiva per le opere pubbliche del governo o per documentazioni militari, si tratta sempre di artigiani (chi fa materialmente le riprese resta anonimo) con studi dalla produzione eclettica, e privi di una vera impronta stilistica personale riconoscibile nell’immagine. Il problema della creatività nello specifico della fotografia è ancora ben lontano dal presentarsi; anzi, tutte queste fotografie industriali, nella loro rassicurante omogeneità, nel ripetersi dei loro obbligatori schemi visivi, provano anche che nel nostro paese gli operatori fotografi non solo sono rimasti per decenni delle figure subalterne culturalmente ma anche carenti di una precisa consapevolezza della loro professionalità.

Ritornando all’infanzia dell’immagine industriale, vorremmo aggiungere ancora che restano introvabili (forse con la sola eccezione del bresciano Giovanni Negri) i nomi di autori che possano definirsi specializzati. Giulio Rossi di Milano è ad esempio anche un noto ritrattista, Luca Comerio è pioniere delle riprese cinematografiche oltre che fotoreporter, Bertieri o Ganzini o Brogi sono anche specialisti in opere d’arte, Sassi e poi Ornano sono autori di manuali specializzati. Ad eccezione di operatori che lavorano in esclusiva per le opere pubbliche del governo o per documentazioni militari, si tratta sempre di artigiani (chi fa materialmente le riprese resta anonimo) con studi dalla produzione eclettica, e privi di una vera impronta stilistica personale riconoscibile nell’immagine. Il problema della creatività nello specifico della fotografia è ancora ben lontano dal presentarsi; anzi, tutte queste fotografie industriali, nella loro rassicurante omogeneità, nel ripetersi dei loro obbligatori schemi visivi, provano anche che nel nostro paese gli operatori fotografi non solo sono rimasti per decenni delle figure subalterne culturalmente ma anche carenti di una precisa consapevolezza della loro professionalità.

Mi è capitato di scrivere in altre occasioni quanto la nostra cultura visiva abbia operato – ben prima dell’unità nazionale – una valutazione preminente per le arti figurative accademiche e una conseguente sottovalutazione per le tecnologie, per la produzione di opere esatte o “seriali”, che viceversa sono parte integrante della cultura mitteleuropea, e anglosassone. Per quasi un secolo il fotografo vive, praticamente fino ai giorni nostri, il complesso del pittore fallito, del litografo o dell’editore di stampe, del cortigiano con la fotocamera pronto a documentare (con qualche sapiente ritocco formale) la situazione prescelta e ordinata dal committente. Nella sostanza il fotografo si sente subordinato agli scopi delle immagini: la dinamica aziendale – con una sorta di codice promozionale ancora ai primi passi – lo fa rientrare nei suoi strumenti, come e più del grafico “cartellonista”, verso cui rimane una convenzionale reverenza estetica.

Gli studi fotografici italiani sono guidati sempre da titolari che coordinano il lavoro tecnico di operatori di ripresa e di operatori di laboratorio (senza intervenire che raramente di persona) il cui rapporto con le aziende è pari a quello di altri fornitori tecnici. È mancata lungo un secolo una posizione indipendente o critica, capace di interagire anche creativamente col mondo della fabbrica. Perciò ritroviamo pari pari, nelle foto, le stratificazioni sociali, le mode, le convenzioni e i simboli di potere aziendale che identificano sempre la filosofia dei vertici imprenditoriali.

L’autonomia critica, che per altri versi si riconosce al giornalismo, alla letteratura, alla grafica, al cinema, nei confronti della realtà industriale, è inesistente nella fotografia. Non si trovano figure critiche come Paolo Vaierà ad esempio, o autonomi creatori come Leonetto Cappiello (o neppure come il Boccioni grafico pubblicitario ai suoi esordi) nella fotografia italiana rivolta alla produzione. La stessa autonomia di linguaggio messa a punto dagli Alinari nelle foto di territorio, monumenti, spazi urbani, sembra ridursi quando il loro obiettivo entra nella fabbrica… Il fotografo-artigiano colloca i capi in posizione simbolicamente “direttiva”, gli esecutori di spalle, il manufatto sempre a fuoco e gli ambienti ripuliti, quasi ridondanti di efficienza. I gesti del lavoro bloccati dalla necessità della posa, perdono il valore segnico della ripetitività e della tensione, a favore di una immobile, accattivante solennità. Se si confrontano le figure fisiche dei produttori fotografati negli album d’azienda, con le figure-mito degli affiches litografici (trafori alpini, esposizioni internazionali ecc.) si riscontra paradossalmente solo in queste il dinamismo fin de siècle, l’eroismo laico, la fiducia positiva nel Progresso…

L’autonomia critica, che per altri versi si riconosce al giornalismo, alla letteratura, alla grafica, al cinema, nei confronti della realtà industriale, è inesistente nella fotografia. Non si trovano figure critiche come Paolo Vaierà ad esempio, o autonomi creatori come Leonetto Cappiello (o neppure come il Boccioni grafico pubblicitario ai suoi esordi) nella fotografia italiana rivolta alla produzione. La stessa autonomia di linguaggio messa a punto dagli Alinari nelle foto di territorio, monumenti, spazi urbani, sembra ridursi quando il loro obiettivo entra nella fabbrica… Il fotografo-artigiano colloca i capi in posizione simbolicamente “direttiva”, gli esecutori di spalle, il manufatto sempre a fuoco e gli ambienti ripuliti, quasi ridondanti di efficienza. I gesti del lavoro bloccati dalla necessità della posa, perdono il valore segnico della ripetitività e della tensione, a favore di una immobile, accattivante solennità. Se si confrontano le figure fisiche dei produttori fotografati negli album d’azienda, con le figure-mito degli affiches litografici (trafori alpini, esposizioni internazionali ecc.) si riscontra paradossalmente solo in queste il dinamismo fin de siècle, l’eroismo laico, la fiducia positiva nel Progresso… Immancabile, alla fine di ogni album appare l’intero gruppo aziendale: una vera sezione di micro-società che riflette nel suo schema la piramide della società esterna alla fabbrica; e che non sarà certo il fotografo a contraddire. Dal vestito del titolare, al camice dei tecnici, alle informi casacche dei lavoratori manuali; dai prodotti-campione messi in primo piano agli strumenti impugnati, ai berretti in mano, fino all’esibizione di bicchieri o gesti d’intesa… tutto diventa preciso elemento di decifrazione per il nostro sguardo odierno.

Immancabile, alla fine di ogni album appare l’intero gruppo aziendale: una vera sezione di micro-società che riflette nel suo schema la piramide della società esterna alla fabbrica; e che non sarà certo il fotografo a contraddire. Dal vestito del titolare, al camice dei tecnici, alle informi casacche dei lavoratori manuali; dai prodotti-campione messi in primo piano agli strumenti impugnati, ai berretti in mano, fino all’esibizione di bicchieri o gesti d’intesa… tutto diventa preciso elemento di decifrazione per il nostro sguardo odierno.

Curiosamente, anche le fotografie che il movimento dei lavoratori produce autonomamente in occasioni di scioperi, o di fondazioni o ricorrenze di gruppi sindacali, leghe di soccorso, eccetera… assumono la collocazione rituale del gruppo: e anche qui, anziani e giovani, donne e minori, cartelli, bandiere e giornali esibiti, assumono una coreografia preordinata che esclude ogni intenzione attiva del fotografo.

Ma ritorniamo a quanto si diceva all’inizio. L’industria italiana a cavallo del secolo entra pur con ritardo storico nella competizione produttiva interna e internazionale, e ha bisogno del nuovo linguaggio ottico, come elemento di modernità nella comunicazione. Ma la nostalgia per le mistificazioni permesse dalla suadente grafica manuale dei cataloghi, degli annunci, è forte. Appare insopportabile la persistenza, nel campo indagato otticamente, di particolari sgraditi.

Così l’esercizio della fotografia industriale – che è limitata ovviamente al bianco-nero – diventa un delicato sforzo di equilibrio tra la ripresa integrale, e il ritocco del negativo o della stampa (tutto durerà almeno fino agli anni 60, quando l’affermarsi delle pellicole piane a colori invertibili – difficilmente manipolabili col ritocco – sposta ogni possibilità di maquillage dal laboratorio alla struttura fisica dell’oggetto). In sostanza il ritoccatore – figura che riporta al vertice la sapienza manuale dell’artigianato italiano – si pone nella funzione di moderatore della resa ottica fotografica. Da un lato toglie particolari sgraditi, dall’altra evidenzia con il pennello e con nuovi piani gli aspetti più esaltanti delle inquadrature. Con speciali matite dure si lavora sul retro della lastra preventivamente opacizzato, e la tecnica è simile a quella impiegata nei ritratti per annullare le rughe. Il tratto di matita risulterà ovviamente come chiaro sulla stampa positiva, farà cioè scomparire i segni oscuri del soggetto. Il colore rosso trasparente o “coprente” farà invece sparire intere superfici, o velerà gli sfondi con dettagli sgraditi. Sulle stampe si lavora invece con colori a tempera nei vari toni di grigio e – a partire dagli anni 20 – con i primi arcografi ad aria compressa. I valori tonali delle stampe possono venir ribaltati, zone intere cancellate, contorni rafforzati, particolari aggiunti con disegno manuale, scritte modificate o sostituite. La stampa, ritoccata e resa unica dai vari interventi di superficie, viene poi ancora fotografata e diventa un nuovo ibrido negativo: sarà conservato nell’archivio del fotografo accanto all’originale ripresa ormai inservibile, come l’unica matrice approvata dal cliente. Il confronto tra la prima e la seconda versione (che in certi casi abbiamo potuto rendere evidente nella nostra indagine) permette di valutare la vistosità dei mutamenti.

Ma ai ritocchi si affianca anche un altro tipo di intervento per così dire “censorio”: il ritaglio manuale delle stampe, con l’eliminazione di elementi marginali, la loro scontornatura o l’inserimento in forme impreviste (cerchi, ovali, angoli a smusso) atte a migliorarne l’estetica. Il montaggio di più copie è anche uno dei primi strumenti di impaginazione delle foto, di accostamento dinamico e “selettivo”, nei giornali illustrati come nei cataloghi con illustrazioni fotoincise. Esso risponde simultaneamente alla necessità di modificare la foto, di risparmiare spazio e offrire una sorta di sintesi visiva delle inquadrature.

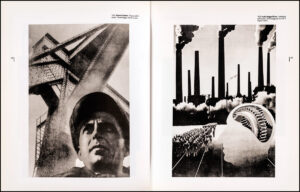

Dagli anni 30 il fotomontaggio subirà un’evoluzione decisa. I diversi soggetti verranno assemblati secondo un progetto grafico di “compenetrazione”: in particolare il secondo futurismo italiano, sull’onda dello sperimentalismo sovietico e di quello tedesco (Bauhaus), porta nella grafica pubblicitaria l’uso dinamico del fotomontaggio, che riscatta spesso dall’anonimato le normali riprese da catalogo. Basti ricordare i notissimi contributi di Bruno Munari, Erberto Carboni, MarcelIo Nizzoli; e le teorizzazioni di Luigi Veronesi e Franco Pallavera. Si può dire comunque che negli stessi anni 30 avviene una molteplice rivoluzione nell’impiego e nella sintassi del linguaggio fotografico. Sul piano propriamente tecnico la diffusione del formato medio (6×6 cm) e piccolo (24×36 mm) – permesso dalle nuove pellicole in rullo confezionate e da nuove concezioni ottiche e meccaniche nelle fotocamere dell’industria tedesca – facilita un accostamento più dinamico del fotografo ai processi produttivi ed una cattura di gesti, azioni, scorci prospettici molto più libera. A ciò contribuirà anche la maggiore sensibilità delle pellicole, consentendo spesso la rinuncia alle lampade, e l’apparire dei materiali invertibili (diapositive) a colori. Sul piano della cultura, dell’ideologia promozionale, si afferma anche una progressiva autonomia del fotografo, che si permette visioni inedite, non scontate sul piano tecnico e compositivo, tali insomma da non poter essere preordinate dal committente. Tra la fine degli anni 20 e la seconda guerra, avviene anche tutta una mutazione generazionale di fotografi.

I titolari degli studi ottocenteschi cedono il passo a nuovi artigiani che in ogni centro urbano servono l’industria con maggior inventiva. Citiamo Bombelli, Aragozzini, Crimella, Camuzzi, Pasta a Milano, Chiolini a Pavia, Vasari a Roma, Giacomelli a Venezia, Villani a Bologna, Moncalvo a Torino, Parisio a Napoli… cui si aggiungono personalità isolate come Giulio Bologna o Stefano Bricarelli, Antonio Boggeri, Mario Bellavista, Bruno Stefani, la cui parabola inventiva non si limita al lavoro industriale ed è qui impossibile approfondire. Ultimo ma non meno importante motivo dell’evoluzione è il consolidamento dell’industria fotosensibile italiana, prima con la produzione di lastre e carte Cappelli, poi con il programma completo del gigante Ferrania che comprende anche le pellicole cine, i materiali per arti grafiche e quelli per radiografia. In poco più di un decennio si diversificano e ampliano anche i modi della comunicazione grafica. Ai rigidi stampati commerciali con cliches squadrati e pochi caratteri (divisi tra classici con le grazie, e moderni o bastone) si sostituiscono proposte più complesse e visivamente sofisticate. Stampa litografica e rotocalco a più colori con retini finissimi, uso libero delle fotografie con accostamenti simbolici nelle impaginazioni asimmetriche, scelta di scontornature espressive, fondini, primi piani squillanti. Basta pensare alla funzione di svecchiamento operata da riviste come Campo Grafico di Attilio Rossi, da operatori come Antonio Boggeri, Guido Mediano, Raffaello Bertieri, per capire quanta nuova potenzialità creativa potesse spalancarsi al rapporto tra industria e immagine fotografica. La fotografia è presente non solo sul piano informativo, ma dilaga in quello direttamente pubblicitario: i creatori delle confezioni la utilizzano per evocare i contenuti, ed è sempre più frequente l’accostamento tra il prodotto e il fruitore. Le automobili ospitano modelli nei posti di guida, gli alimenti sono afferrati da ammiccanti consumatori, donne e bambini garantiscono salute, bellezza, facilità d’uso, fiducia nel produttore.

La fotografia è presente non solo sul piano informativo, ma dilaga in quello direttamente pubblicitario: i creatori delle confezioni la utilizzano per evocare i contenuti, ed è sempre più frequente l’accostamento tra il prodotto e il fruitore. Le automobili ospitano modelli nei posti di guida, gli alimenti sono afferrati da ammiccanti consumatori, donne e bambini garantiscono salute, bellezza, facilità d’uso, fiducia nel produttore.

II regime fascista che pur non si sognava di limitare il linguaggio visivo dell’industria entro una ‘tendenza’, non seppe realizzare per sé una vera linea propagandistica coerente. L’Istituto Luce, prodigo di inquadrature con folle ben composte alle manifestazioni ginnico–militari, non produsse servizi industriali credibili. Le celebrazioni espositive della Rivoluzione Fascista, gli annuari e i supplementi mensili del Il Popolo d’Italia, restano al di sotto della fronda creativa operata autonomamente da riviste come Casabella di Pagano e Persico, dalla Triennale, dai gruppi operanti a Milano presso aziende come la Snia Viscosa, la Campari, la Montecatini, l’Olivetti… Proprio i nuovi moduli creativi offerti dalla riproduzione grafica, fanno sparire gli album ‘personalizzati’ a favore delle monografie, veri volumi lussuosamente stampati. Se lo schema narrativo rimane lo stesso (l’esaltazione dell’ordine, dell’organizzazione dei processi, garanzia di qualità nei prodotti) i momenti collaterali si estendono e si esaltano. La tradizione storica delle aziende ora merita una sottolineatura: all’inizio spesso viene citato con piccole immagini l’originale insediamento ottocentesco dello stabilimento, perché si valuti il cammino percorso. Le fotografie aeree permettono di misurare, con l’ampiezza dei nuovi fabbricati, il rapido percorso d’espansione. Viene dato ampio spazio all’organizzazione sociale intorno alla fabbrica: case per gli operai, mense con i fiori, dopolavori con fisarmoniche, tornei aziendali, infermerie con lettini bianchissimi, corsi di formazione con alunni in tuta e paterni ingegneri. E, nell’ultimo capitolo, tutta l’ampiezza del momento distributivo e commerciale: magazzini in frenetica attività di imballaggio, automezzi in uscita coi logotipi sui teloni senza una grinza, piroscafi fumosi verso il Sud America, punti di distribuzione nelle colonie con indigeni sorridenti, applicazione dei prodotti in condizioni–limite, testimonianze entusiastiche di famosi clienti. L’azienda industriale moderna tende ad affermarsi come istituzione sostenuta dal regime, come pilastro senza alternative dell’ordine sociale. Alla rifinitura del modello contribuscono non solo le direzioni aziendali e gli esecutori del messaggio foto e grafico: ma anche i pubblicitari, nella forma artigianale del consulente o in quella più completa dello studio o agenzia… I cataloghi, le monografie aziendali diventano così non solo una testimonianza visiva ufficiale del lavoro produttivo, ma anche l’espressione di un’immagine integrata o, come si dirà più tardi, coordinata.

fanno sparire gli album ‘personalizzati’ a favore delle monografie, veri volumi lussuosamente stampati. Se lo schema narrativo rimane lo stesso (l’esaltazione dell’ordine, dell’organizzazione dei processi, garanzia di qualità nei prodotti) i momenti collaterali si estendono e si esaltano. La tradizione storica delle aziende ora merita una sottolineatura: all’inizio spesso viene citato con piccole immagini l’originale insediamento ottocentesco dello stabilimento, perché si valuti il cammino percorso. Le fotografie aeree permettono di misurare, con l’ampiezza dei nuovi fabbricati, il rapido percorso d’espansione. Viene dato ampio spazio all’organizzazione sociale intorno alla fabbrica: case per gli operai, mense con i fiori, dopolavori con fisarmoniche, tornei aziendali, infermerie con lettini bianchissimi, corsi di formazione con alunni in tuta e paterni ingegneri. E, nell’ultimo capitolo, tutta l’ampiezza del momento distributivo e commerciale: magazzini in frenetica attività di imballaggio, automezzi in uscita coi logotipi sui teloni senza una grinza, piroscafi fumosi verso il Sud America, punti di distribuzione nelle colonie con indigeni sorridenti, applicazione dei prodotti in condizioni–limite, testimonianze entusiastiche di famosi clienti. L’azienda industriale moderna tende ad affermarsi come istituzione sostenuta dal regime, come pilastro senza alternative dell’ordine sociale. Alla rifinitura del modello contribuscono non solo le direzioni aziendali e gli esecutori del messaggio foto e grafico: ma anche i pubblicitari, nella forma artigianale del consulente o in quella più completa dello studio o agenzia… I cataloghi, le monografie aziendali diventano così non solo una testimonianza visiva ufficiale del lavoro produttivo, ma anche l’espressione di un’immagine integrata o, come si dirà più tardi, coordinata.

Il secondo conflitto lascia poche immagini mobilitanti di fabbriche belliche al lavoro e poi documenti amari di capannoni gonfiati e divelti dai bombardamenti. Alle distruzioni materiali e psicologiche si aggiunge per la fotografia una lunga serie di perdite culturali: la Ferrania negli anni più bui chiede ai fotografi le lastre vecchie per recuperarne l’argento, in cambio di materiale vergine. Così interi archivi vengono sacrificati, cancellati, con preferenza proprio per i soggetti industriali. Scompaiono milioni di testimonianze della tecnologia, della fatica, dell’evoluzione produttiva nazionale… Arriviamo agli anni del dopoguerra. Il quadro delle comunicazioni visive si allarga con misura e rapidità sconosciute. Il giornalismo illustrato, il cinema d’attualità e poi la televisione moltiplicano l’informazione ottica, rovesciando sul paese ferito — e forse psicologicamente e culturalmente impreparato — una massa di immagini frammentate. L’informazione tecnica sulla produzione industriale, il racconto epico del sudore per produrre ‘i beni’, insomma la mistica del progresso insita nel lavoro perde d’altronde il proprio valore assoluto. La fine della guerra, con la caduta del fascismo e l’avvento di istituzioni parlamentari che permettono un sommario delinearsi di alternative sociali, comincia a giustificare delle posizioni di massa critiche verso la filosofia produttivistica dell’imprenditoria italiana. E tuttavia le componenti creative della cultura ‘di sinistra’ italiana — a parte la fotografia: nel cinema o nella letteratura o nelle arti figurative — non riescono ad esprimere messaggi con credibili alternative alla civiltà delle macchine. La figura dell’operaio — nell’accezione gramsciana di produttore — è anzi vista come nuovo personaggio chiave della società industriale, secondo i principi quasi mistici del neorealismo. Torino, Sesto San Giovanni, Cornigliano, Porto Marghera, Pontedera, diventano dagli anni 50 scenari inediti dei conflitti tra padronato e forze del lavoro organizzate sindacalmente. L’industria non è più solo luogo di silenziosi sudori, tra le scintille delle saldatrici, ma una complessa dimensione di interessi, poteri, culture. Le innovazioni nei processi, come la parziale automazione o il controllo dei tempi di lavorazione, mutano non solo il rapporto di integrazione tra uomo e macchina, ma portano in primo piano le figure dei tecnici intermedi, evidenziano una responsabilità dei ricercatori, degli uomini di marketing, dei primi perplessi addetti alle human relations. È sicuro che tra gli anni 50 e i 60 (con l’inasprirsi degli scontro sociali, e in parallelo alla massificazione dei consumi) inizia una revisione critica delle maggiori industrie, intorno alle immagini emblematiche della produzione. Negli uffici di public relations spesso guidati da intellettuali attenti, si comincia a ripensare a modi diversi di comunicare la realtà aziendale, ormai ben lontana nella sua evidenza figurativa, come nelle problematiche sociali, da quella trionfalistica e provinciale del ventennio. Vorremmo ricordare, di questo travaglio, almeno l’ispirazione ‘utopica’ di Adriano Olivetti, che radunò a Ivrea intellettuali come Paolo Volponi, Franco Fortini, Gio vanni Giudici, Giorgio Soavi, dirigenti colti come Renzo Zorzi , artisti come Giovanni Pintori. Oppure la rivista romana Civiltà delle macchine diretta dal poeta Leonardo Sinisgalli per l’Eni. O la rivista Pirelli redatta dal poeta Vittorio Sereni, utilizzato altresì come copy–writer d’eccezione. Anche i messaggi grafici ‘d’arte’ si raffinano con il contributo delle personalità emergenti del settore: Albe Steiner come Franco Grignani o Erberto Carboni, Eugenio Carmi, ancora Bruno Munari e Antonio Boggeri, Max Huber, Michele Provinciali, (poi seguiti da Giancarlo Iliprandi, Italo Lupi, e altri), si intercambiano e alternano velocemente al servizio delle maggiori aziende, dando forma a messaggi per lo più derivati dal linguaggio specializzato elvetico o nord–europeo. Accanto ai famosi designers che diventano paladini dell’italian style, questi intelligenti visualizzatori (d’accordo con i responsabili della produzione e della promozione commerciale) contribuiscono anche ad un ripensamento della fotografia industriale, volto a rappresentare una sintesi più rarefatta e semplificata dei processi. Anche se ci è stato impossibile, nella nostra sequenza di immagini, dar conto di tutti i casi emblematici, vorremmo ricordare che sono sempre questi gli anni che vedono i fotoservizi di Ugo Mulas e Gianni Berengo Gardin per Olivetti, di Federico Patellani per Breda, Fiat e Italsider, di Edoardo Mari e Gaetano Cremonini per Innocenti e Poster Wheeler, di Alfredo Pratelli per Agip, di Calogero Cascio e Enzo Ragazzini per il Gruppo Iri.

vanni Giudici, Giorgio Soavi, dirigenti colti come Renzo Zorzi , artisti come Giovanni Pintori. Oppure la rivista romana Civiltà delle macchine diretta dal poeta Leonardo Sinisgalli per l’Eni. O la rivista Pirelli redatta dal poeta Vittorio Sereni, utilizzato altresì come copy–writer d’eccezione. Anche i messaggi grafici ‘d’arte’ si raffinano con il contributo delle personalità emergenti del settore: Albe Steiner come Franco Grignani o Erberto Carboni, Eugenio Carmi, ancora Bruno Munari e Antonio Boggeri, Max Huber, Michele Provinciali, (poi seguiti da Giancarlo Iliprandi, Italo Lupi, e altri), si intercambiano e alternano velocemente al servizio delle maggiori aziende, dando forma a messaggi per lo più derivati dal linguaggio specializzato elvetico o nord–europeo. Accanto ai famosi designers che diventano paladini dell’italian style, questi intelligenti visualizzatori (d’accordo con i responsabili della produzione e della promozione commerciale) contribuiscono anche ad un ripensamento della fotografia industriale, volto a rappresentare una sintesi più rarefatta e semplificata dei processi. Anche se ci è stato impossibile, nella nostra sequenza di immagini, dar conto di tutti i casi emblematici, vorremmo ricordare che sono sempre questi gli anni che vedono i fotoservizi di Ugo Mulas e Gianni Berengo Gardin per Olivetti, di Federico Patellani per Breda, Fiat e Italsider, di Edoardo Mari e Gaetano Cremonini per Innocenti e Poster Wheeler, di Alfredo Pratelli per Agip, di Calogero Cascio e Enzo Ragazzini per il Gruppo Iri.

L’inventiva d’assalto dei fotoreporter, figlia della stampa settimanale in rotocalco (prima del tv–boom) edulcora la sua aggressività appena superati i cancelli delle fabbriche. I primi piani degli utensili lasciano i fondi sfuocati, le sagome degli operai controluce (nel vapore che esce dalle valvole) interpretano astratte apocalissi; nei laboratori le serpentine di vetro riflettono miscelazioni ‘idealizzate’. Questa nuova mimesi d’altronde risponde a delle necessità obiettive: la protezione dei metodi di fabbricazione rispetto ai concorrenti, e l’impossibilità di descrivere con completezza dei cicli che spesso non avvengono più dentro i confini delle ‘gloriose’ aziende.

Così l’ultimo ventennio genera anche uno scontro fotografico tra diversi metodi professionali, attorno ai soggetti industriali, ed un groviglio di contraddizioni ‘filosofiche’ che è ben lontano oggi dal vedere le conclusioni. Se il vagabondaggio critico del fotoreporter, anche quando è condotto liberamente, non permette che una sequenza di momenti simbolici ma superficiali della vita in fabbrica, anche l’approfondimento degli operatori specializzati guidati dai vertici aziendali rischia di tradursi in nuovi formalismi, o ipocrisie censorie.

Sembrano salvarsi gli autori — come ad esempio Edward Rozzo, il più prolifico negli ultimi anni — che sperimentano i nuovi linguaggi permessi dalle raffinate ottiche grandangolari, dal colore attraverso i filtri, dall’open–flash; che cioè fanno diventare il mondo dell’industria come un mitico paesaggio inedito, una seconda natura da esplorare con stupefazione…

E a tutti questi dilemmi possiamo anche aggiungere quelli portati dalla stagione operaistica che dopo il ’68 investì la cultura italiana — compresa quella visiva — in termini più radicali che nel dopoguerra e con crisi–delusioni ancora più laceranti. Attraverso la fotografia, alcuni teorizzarono la possibilità di una guerriglia visiva in fabbrica, che non vide nemmeno l’esordio; mentre le immagini delle assemblee sindacali, sullo sfondo della produzione, le foto–indagini commissionate dai consigli di fabbrica, i ‘frammenti’ colti tra le pieghe di incarichi professionali (rimandiamo in particolare a quelli di Uliano Lucas o Paola Agosti) riescono tuttora ad aggiungere o svelare alcuni concreti dati ‘non ufficiali’ su una condizione ancora al centro del dibattito ideologico e politico.

Se Cipputi non esiste più, se non nella simbolica reminiscenza grafica di Altan, se Volontè non va più in paradiso, anche le tute nelle fotografie hanno cambiato colore, mentre chi le indossa è sempre meno disposto a far parte di un’anonima panoramica: basta un’occhiata al capitolo sugli operai Pirelli, che abbiamo voluto presentare come caso–limite… Ma intanto le fabbriche si sono fatte davvero sconfinate. Non solo perché di fatto dislocano i diversi momenti produttivi in spazi fisicamente distanti, ma perché il rapporto tra produttore e prodotto diventa sempre più indiretto, parcellizzato, astratto. I centri di calcolo per la progettazione, e l’introduzione sempre più estesa della robotica spersonalizzano irrimediabilmente l’homo faber, almeno sul piano figurativo, nel nostro caso fotografico. Il veloce assemblaggio di pezzi — importati magari da altri continenti o prodotti in anticipo da una miriade di subfornitori — entro linee automatizzate e ‘chiuse’ anche visivamente, comporta una smitizzazione di tutta l’epopea industriale. Il drammatico coro degli artefici sembra essersi zittito per sempre. La fabbrica diventa così sempre più spesso per il fotografo creativo, l’occasione di un progetto alternativo di ricerca, dove analisi dello spazio e recupero della memoria vanno affiancandosi. Le aree dismesse ingombrano le periferie delle maggiori città italiane, coi rampicanti, che salgono lungo le piastrelle degli antichi spogliatoi, ed escono dalle capriate coi vetri in frantumi. Oltre i piazzali con le cabine arrugginite si affacciano ovunque le finestre inossidabili del nuovo terziario, piene di terminali video. Informazioni, immagini, programmi di produzione e vendita, forme di nuovi oggetti, progetti di nuovi bisogni corrono lungo i cavi: invisibili, quindi non fotografabili. Gli ultimi talenti della fotografia postindustriale (come Gabriele Basilico, Giovanna Borgese e Isabella Colonnello, Pino Fantini, Vincenzo Castella…) si. aggirano lungo i confini delle nuove riconversioni urbane: inquadrano gli spazi silenziosi, e li confrontano con vecchie copie d’archivio, dentro i grossi album scampati ai traslochi della Direzione…

PUBBLICAZIONI ANNI 80 | LA FABBRICA DI IMMAGINI

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |