testi anni 90

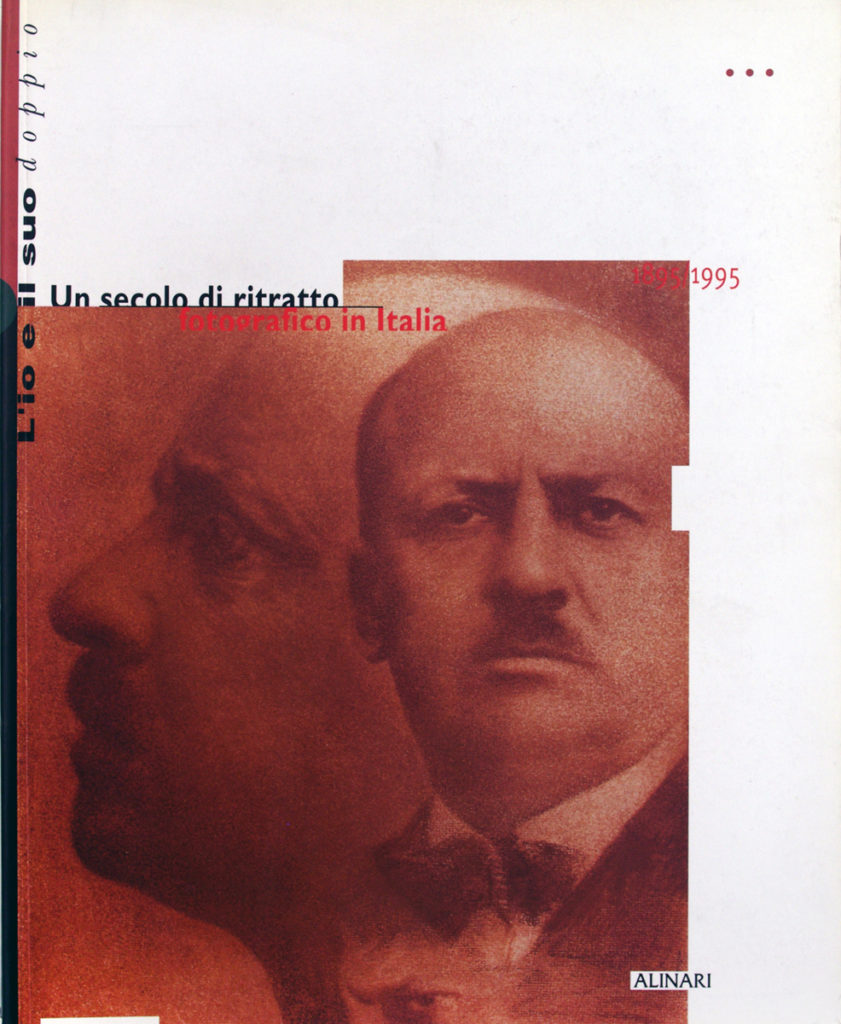

in “L’io e il suo doppio. Un secolo di ritratto fotografico in Italia 1895-1995”, a cura di Italo Zannier, catalogo della mostra (Venezia, Giardini della Biennale, Padiglione Italia, 11 giugno – 15 ottobre 1995), Alinari, Firenze 1995

Per proporre in queste righe una serie di appunti critici sui ritratti colti al volo o ‘rubati’, inizierei dalla complessa partita psicologica che al contrario si gioca nelle sedute – lunghe o brevi – ove il soggetto ripreso è pienamente cosciente dell’operazione che il fotografo sta compiendo. Naturalmente la consapevolezza di essere inquadrato provoca una sorta di turbamento, ineliminabile, che prescinde dalle intenzioni di chi riprende. Queste vanno sempre ben al di là dell’adesione illustrativa ad un volto; ed implicano anzi un atteggiamento che in sintesi si può definire di possesso… attraverso complicate operazioni tecniche e creative, che non sempre l’autore stesso riesce a gestire fino in fondo.

Il rapporto innegabile di sudditanza fisico-psichica del soggetto verso il fotografo, da un lato ha portato a teorizzare la presenza nello studio, sempre, di una dimensione ipnotica, e dall’altro ha scatenato il miraggio di una libertà assoluta del fotografo: trovata nel soggetto una docile vittima, gli sarà facile capirne meglio, renderne visibile la vera personalità.

Ma come sappiamo, la pratica del ritratto in studio (o comunque in uno spazio a due ben definito) si sta avviando alla scomparsa. Gli apparecchi digitali col monitor rivolto verso il soggetto già oggi – negli Usa, in Europa, in Giappone – riducono il ritrattista a semplice consulente per l’illuminazione, e per la scelta del momento più lusinghiero, o gradevole al cliente, tra le diverse possibili inquadrature via via proposte.

Nessuno dedica più tempo a una seduta, se non le star della comunicazione, che curano professionalmente la propria immagine. Antonio Di Pietro concesse solo pochi minuti a Bob Krieger per l’immagine-copertina del libro sulla Costituzione, e questi scattò anche durante la svestizione della toga: solo casualmente, venne prodotta una vera immagine-simbolo. Il fotografo professionista consuma in brevi istanti, ansiosamente, il suo tentativo di cogliere un possibile auto-svelamento del personaggio; senza quasi parlare, senza poter davvero collegare il linguaggio del gesto, della mimica, ai valori convenzionalmente riconosciuti della personalità. Si afferma una pratica intermedia tra la posa vera e propria ed un casuale attimo di disponibilità. ‘Non mi faccia perdere troppo tempo…’. La ripresa buona il fotografo potrà solo sperarla osservando più tardi il foglio dei provini, il ventaglio di slides illuminate (oggi i ‘frames’ digitali sul monitor). Nelle agenzie si definisce pateticamente ‘un posatino’ questa precaria sessione, l’unica che ormai i leader concedano, tra le quinte dei loro interventi ufficiali. Ed i posatini sembrano più ambiti nelle redazioni, rispetto agli agguati col flash, alle cliniche testine buone per ogni articolo, ai dialoghi (detti anche ‘accoppiata’), ai gruppetti in riunione con la bottiglia di minerale… Ho voluto  estremizzare provocatoriamente la situazione. Perché è questo il punto. Oggi una persona è fotografata quasi sempre nel fluire di un gesto fisico, senza rendersi conto dello scatto, senza aver mai il tempo di ‘presentare’ sé stesso, senza nemmeno poter abbozzare un atteggiamento sia pure di valore convenzionale. Di fatto il soggetto non sa, non si accorge o non capisce, mentre il fotografo cerca di valutare mentalmente la sua collocazione ideale nello spazio dell’inquadratura. Il primo atto è quello di creare proprio nel mirino, un rapporto tra la figura e l’ambiente (anche questo è un termine insufficiente, eppure negli anni fragili tra il ’50 e il ’70 si parlava proprio di ‘figura ambientata’). Ed è questo rapporto spaziale a segnare anche un margine di libertà creativa per il fotografo; quella di poter aggiungere, in una specie di confronto, gli elementi sociali e strutturali di contesto. Le persone entrano come una variante dinamica dello scenario. Si decide con piccoli spostamenti di puntare alla loro descrizione, farne dei protagonisti, oppure può decidere di ‘emarginarle’. Alcuni autori, come Italo Zannier nei suoi interni friulani, addirittura raccontano anche il tempo che scorre, accostando coppie in ambienti abitati, rievocando antichi volti in posa, evidenziando il progressivo maquillage degli spazi. Ma le loro non sono certo immagini ‘rubate’.

estremizzare provocatoriamente la situazione. Perché è questo il punto. Oggi una persona è fotografata quasi sempre nel fluire di un gesto fisico, senza rendersi conto dello scatto, senza aver mai il tempo di ‘presentare’ sé stesso, senza nemmeno poter abbozzare un atteggiamento sia pure di valore convenzionale. Di fatto il soggetto non sa, non si accorge o non capisce, mentre il fotografo cerca di valutare mentalmente la sua collocazione ideale nello spazio dell’inquadratura. Il primo atto è quello di creare proprio nel mirino, un rapporto tra la figura e l’ambiente (anche questo è un termine insufficiente, eppure negli anni fragili tra il ’50 e il ’70 si parlava proprio di ‘figura ambientata’). Ed è questo rapporto spaziale a segnare anche un margine di libertà creativa per il fotografo; quella di poter aggiungere, in una specie di confronto, gli elementi sociali e strutturali di contesto. Le persone entrano come una variante dinamica dello scenario. Si decide con piccoli spostamenti di puntare alla loro descrizione, farne dei protagonisti, oppure può decidere di ‘emarginarle’. Alcuni autori, come Italo Zannier nei suoi interni friulani, addirittura raccontano anche il tempo che scorre, accostando coppie in ambienti abitati, rievocando antichi volti in posa, evidenziando il progressivo maquillage degli spazi. Ma le loro non sono certo immagini ‘rubate’.

Forse parlare di ritratto rubato, o istantaneo, è un controsenso. Rinunciando a concentrarsi in un consapevole rapporto interpersonale, il fotografo in pratica si sposta a narrare degli episodi sociali, delle storie senza privato. Egli supera il confine indifeso dell’analisi privata, e fa il ritratto di una condizione. Poi la divulga convincendosi che non è ‘niente di personale’. Nei fatti, solo il fotografo si trova a decidere (subito, o rivedendo i provini) se in quell’immagine istantanea è presente o meno un messaggio largamente decifrabile su ‘quella’ persona.

Ciò avviene, quasi con naturale automatismo, per i protagonisti della cronaca (ognuno ha un ruolo codificato nel sistema dell’informazione), mentre è invece più complesso quando ci appaiono delle persone ‘anonime’. L’immagine di un uomo diventa significante lungo una serie di codici immediati che altri uomini, gli osservatori, già posseggono. L’estraneità, il senso di riserbo o di privatezza, il patrimonio intimo dell’individuo, come tali, non sono descrivibili. Relativamente ad essi, l’immagine apparirà muta ed oscura, ne saranno compressi i valori di comunicazione. Ma, all’opposto, l’ambiguità di quella figura non convenzionale, spingerà l’osservatore a lavorare per induzione, a percorrere delle ipotesi; a diventare con l’immaginazione una sorta di ‘coautore’, egli stesso, della foto. Ma spesso egli si troverà di fronte ad una vera concentrazione di stereotipi, di convenzioni culturali, lungo ogni dettaglio della copia. In un attimo si ricomporrà l’universo semantico che noi osservatori sappiamo di annettere a quei personaggi, proprio sulla base della loro notorietà…

Dunque, i fotografi ritrattisti appaiono degli strani reporter alla ricerca delle loro storie tra le figure umane, ed esplorano foreste di segni continuamente mutevoli. Corpi, natura, spazi, oggetti. E corpi alle prese con natura e oggetti, dipanando atti scontati o inattesi. Nei ritratti colti e ‘animati’ all’istante, il corpo o il volto escono spesso dai limiti dell’appartenenza privata, e per così dire proseguono un loro viaggio. Mettendo in rapido raffronto i primi piani di molti tra i nostri più validi narratori per immagini, noi potremmo leggere non solo un capitolo di fisiologia, o di antropometria, del nostro popolo, ma valutare anche il carico di messaggi che l’immaginario collettivo affida proprio ai corpi. Quei soggetti senza nome diventano – e sono – le gambe, i seni, gli occhiali, le divise, i muscoli, la pelle… in cui l’autore ha scorto un’esibizione rivelatrice – e un valore di linguaggio – al momento di riprendere.

Al di là della nostra contingente occasione (una mostra di fotoritratti italiani) val la pena di riaffermare che tutto il linguaggio della fotografia, il suo vero potere di comunicazione e persuasione, si è accresciuto con l’estendersi della ‘cultura della convenzione’. Grandi studi dall’800 in Francia e in Inghilterra (ma anche Alinari a Firenze o Ganzini a Milano, o Naya a Venezia) hanno prosperato diffondendo serie di ritratti definiti ‘di genere’ proprio in quanto presentavano degli sconosciuti-simbolo: contadini e venditori di ogni sorta, il povero clochard, l’ubriaco, il borseggiatore dei turisti, la chanteuse, cuochi e spazzacamini, violinisti ispirati o rustici cacciatori, e ciabattini con il loro occhialetto. Questo gusto retorico di base si è andato via via affinando nei decenni, ed ha poi determinato altre convenzioni meno rozze e dirette, che i fotografi autori hanno sfruttato come base di una propria specializzazione nei ritratti d’ambiente. Così resistono tutt’oggi le immagini dei giovani ‘alternativi’ a forti contrasti di chiaroscuro, dei vecchi gentiluomini nella penombra dei preziosi salotti. Di autorevoli scienziati col dettaglio del loro strumento fidato, di vignaioli dallo sguardo astuto ma ‘ecologico’… per non parlare dei vecchi volti segnati dalle rughe o dei bambini-vittime. Riconosciamo il persistere, lungo stagioni diverse della nostra fotografia, di un approccio ‘guidato’ similare: dal ritratto vero e proprio, ad un catalogo mnemonico di segni rivelatori. Che dilaga in tutte le immagini ove i protagonisti sono circondati da ‘tipiche’ atmosfere, a loro volta sottolineate con artifici tecnici. Le zone fluide o ‘mosse’ alludono alla dinamicità che circonda il personaggio, o i gruppi; la solitudine ha suoi toni dimessi, opposti a quelli che sottolineano i gruppi in festa. E poi, fumo controluce, telefonate di cui ci pare di ‘sentire’ il tono frenetico, sgranature di super-teleobiettivi per rimarcare le difficoltà di approccio. Mentre l’uso dell’obiettivo a grande angolo ci rassicura sull’accettata presenza del fotografo sulla scena: è un amico, da accogliere nella camera d’hotel come nella cucina di casa.

In conclusione. Quello che ci appare come un ritratto ‘rubato’ non si può ridurre a versione fulminea, o surrogato della seduta di posa. Al contrario, il soggetto rappresenta sempre la scoperta, da parte del fotografo, di un ennesimo interprete funzionale – o meglio di un ruolo funzionale – nella lunga storia che egli sta raccontando, a poco a poco, scatto dopo scatto. Essa può esaurirsi lungo un servizio giornalistico, un libro d’immagini. Ma può durare lungo decenni di ricerche, o per la vita intera.

Narcisisticamente, il nostro fotografo si specchia in altri sconosciuti, sempre diversi; ad essi delega silenziosamente alcune battute del copione che ha già steso, e che sa a memoria. Così, ogni ritratto finirà in un autoritratto.

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |