testi anni 80

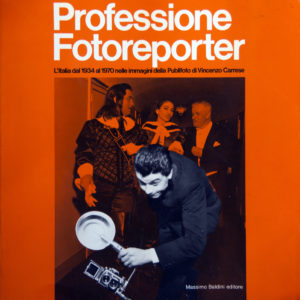

in “Professione Fotoreporter. L’Italia dal 1934 al 1970 nelle immagini della Publifoto di Vincenzo Carrese”, catalogo della mostra (Milano, Galleria del Sagrato di Piazza Duomo, 13 settembre – 9 ottobre 1983), Massimo Baldini Editore, Milano 1983

Alla Publifoto, come in quasi tutte le agenzie fotografiche che archiviano milioni di fotogrammi, non esiste la possibilità di una ricerca che sia simultaneamente storica e visiva. Gli album elencano i servizi, giorno dopo giorno, per ogni anno, e i numeri rimandano a piccoli fogli con i fotogrammi stampati a contatto. Bisogna scegliere dai  primi per vedere i secondi, raccolti in appositi contenitori. Decidiamo o no di vedere il servizio 710791 del 15-7-63 Scrìtte viva Mao in viale Lunigiana? E l’offerta di una stecca di torrone a Paolo VI? Bobby Solo che firma autografi, la riunione del Comitato del Cotone, l’arrivo di detenuti mafiosi, Macario in O’Masaniello? Ma per fare una mostra non basta neanche l’intuizione, la capacità di prevedere quanto potrà essere interessante un argomento. Tra i piccoli provini guizzanti come le alici appena pescate si celano rivelazioni improvvise, inquadrature che grondano oggi pathos e ironia: cominciamo col metterle da parte. Dopo alcuni mesi queste sono migliaia, attraversano i decenni-chiave delle nostre generazioni, riflettono da angoli parziali – e con contraddizioni – la condizione collettiva nostra, del nostro tessuto sociale, familiare, produttivo, Milano nell’Italia che scorre (sempre meno pigra) dal 1930 ad oggi. Ma una mostra, un’operazione che vorrebbe riassumere concretamente il lavoro di un gruppo di operatori, artigiani e artisti inconsapevoli, deve limitarsi, stringersi entro un piccolo gruppo di immagini-simbolo, offrire in trecento sguardi le ragioni di altri tremila, o trecentomila rimasti dietro. La responsabilità più delicata e rischiosa diventa così quella di costruire un percorso, accostando forme assonanti e suggerendo l’evolversi dei fatti, quando questi ormai sono lontani, sistemati dal giudizio storico ufficiale, e molti dei protagonisti tacciono sottoterra, o fuggiti lontano, o risucchiati nelle tombe d’ombra dell’anonimato. Proviamo. I Ballila posano con le bandierine sulla carta delle Colonie; ma una carta simile è sullo sfondo di un’agghiacciante scuola di dattilografia… e quei giovani allievi (sembrano gli stessi) ora fuggono per finta nei rifugi; non saranno ancora loro, qualche anno dopo, che davanti ai rifugi ormai inutili tagliano inutili pezzi di filo elettrico? Ancora: Miss Italia esibisce in quell’estate 1947 il mazzo di rose della vittoria, gli stessi fiori passano a Bartali e Coppi lungo un giro d’onore al Vigorelli. Coppi nella sua casa di Tortona ascolta una piccola radio di bachelite, sfogliando con modestia un libriccino. Gli è accanto la moglie, entrambi stampati sulla povera tappezzeria di sfondo; ma a Torino (e altrove) negli stessi anni simili radio portano sui letti d’ospedale, con le cronache sportive, i primi motivetti pubblicitari, e l’orchestra di Angelini. Eccolo, Angelini al Festival… (continua). Una catena di rimbalzi della memoria, della cultura visiva, un itinerario dell’Analogia, da percorrere tenendo per mano i visitatori. Ma ci riusciremo? Una cosa dobbiamo dichiarare. Non è la sintesi della Publifoto, ma uno dei percorsi possibili nella foresta dell’archivio: dove viene privilegiato il recupero dei dati visivi più attuali entro le immagini di ieri. Chiediamo a chi guarda i pannelli (o sfoglia queste pagine) di chiedersi ogni volta perché abbiamo scelto proprio quei fotogrammi…

primi per vedere i secondi, raccolti in appositi contenitori. Decidiamo o no di vedere il servizio 710791 del 15-7-63 Scrìtte viva Mao in viale Lunigiana? E l’offerta di una stecca di torrone a Paolo VI? Bobby Solo che firma autografi, la riunione del Comitato del Cotone, l’arrivo di detenuti mafiosi, Macario in O’Masaniello? Ma per fare una mostra non basta neanche l’intuizione, la capacità di prevedere quanto potrà essere interessante un argomento. Tra i piccoli provini guizzanti come le alici appena pescate si celano rivelazioni improvvise, inquadrature che grondano oggi pathos e ironia: cominciamo col metterle da parte. Dopo alcuni mesi queste sono migliaia, attraversano i decenni-chiave delle nostre generazioni, riflettono da angoli parziali – e con contraddizioni – la condizione collettiva nostra, del nostro tessuto sociale, familiare, produttivo, Milano nell’Italia che scorre (sempre meno pigra) dal 1930 ad oggi. Ma una mostra, un’operazione che vorrebbe riassumere concretamente il lavoro di un gruppo di operatori, artigiani e artisti inconsapevoli, deve limitarsi, stringersi entro un piccolo gruppo di immagini-simbolo, offrire in trecento sguardi le ragioni di altri tremila, o trecentomila rimasti dietro. La responsabilità più delicata e rischiosa diventa così quella di costruire un percorso, accostando forme assonanti e suggerendo l’evolversi dei fatti, quando questi ormai sono lontani, sistemati dal giudizio storico ufficiale, e molti dei protagonisti tacciono sottoterra, o fuggiti lontano, o risucchiati nelle tombe d’ombra dell’anonimato. Proviamo. I Ballila posano con le bandierine sulla carta delle Colonie; ma una carta simile è sullo sfondo di un’agghiacciante scuola di dattilografia… e quei giovani allievi (sembrano gli stessi) ora fuggono per finta nei rifugi; non saranno ancora loro, qualche anno dopo, che davanti ai rifugi ormai inutili tagliano inutili pezzi di filo elettrico? Ancora: Miss Italia esibisce in quell’estate 1947 il mazzo di rose della vittoria, gli stessi fiori passano a Bartali e Coppi lungo un giro d’onore al Vigorelli. Coppi nella sua casa di Tortona ascolta una piccola radio di bachelite, sfogliando con modestia un libriccino. Gli è accanto la moglie, entrambi stampati sulla povera tappezzeria di sfondo; ma a Torino (e altrove) negli stessi anni simili radio portano sui letti d’ospedale, con le cronache sportive, i primi motivetti pubblicitari, e l’orchestra di Angelini. Eccolo, Angelini al Festival… (continua). Una catena di rimbalzi della memoria, della cultura visiva, un itinerario dell’Analogia, da percorrere tenendo per mano i visitatori. Ma ci riusciremo? Una cosa dobbiamo dichiarare. Non è la sintesi della Publifoto, ma uno dei percorsi possibili nella foresta dell’archivio: dove viene privilegiato il recupero dei dati visivi più attuali entro le immagini di ieri. Chiediamo a chi guarda i pannelli (o sfoglia queste pagine) di chiedersi ogni volta perché abbiamo scelto proprio quei fotogrammi…

Simboli di carta

Nel complesso sistema dei mass-media, l’illustrazione fotografica segna le pagine dei giornali, in varia misura, da più di un secolo. La fotoincisione, cioè la possibilità di tradurre – con processo meccanico – in una matrice inchiostrata tutte le mezzetinte di una fotografia, ha permesso la moltiplicazione di questa oltre i confini dell’album privato. La fotografia stampata, la nascita del fotogiornalismo, e delle agenzie fotografiche accanto a quelle di notizie, sono fenomeni che recano anche implicazioni linguistiche. La fotografia destinata a molti lettori, per giornali con diverso orientamento e diversa periodicità, deve recare una propria genericità strutturale assieme ad una forte carica di valenze esemplari. La foto d’agenzia, di cui si tace ovviamente l’autore, arriva come conferma per il ruolo ormai assunto dai soggetti. Essa non scopre nessuno, ma convalida la fama di chiunque e sottolinea pochi caratteri dell’avvenimento con dati compositivi che non lasciano scampo alle interpretazioni: le folle sono compatte, i vincitori raggianti, i colpevoli ammettono, i miserabili si disperano, i morti stanno là distesi, coi vivi che vivono per confronto. Si potrebbe dire in sostanza che la foto d’agenzia (quella presentata singola, per i  quotidiani, messa a punto dalle catene anglosassoni nei primi anni del secolo e tuttora viva nei circuiti di teletrasmissione) conferma e definisce il ruolo simbolico dei personaggi e semplifica le figure entro atteggiamenti che all’utilizzatore (redattore prima, lettore poi) devono apparire funzionali in quanto tipici. Il cantante canta con il microfono in bocca, oppure sosta ai bordi della piscina; il leader politico arringa, o passeggia acclamato dai villeggianti; il cavallo e il ciclista tagliano l’arrivo; l’attrice bambina sta con la mamma; il famoso artista è in maglione, con le opere di sfondo; la valletta esce dal night; lo stilista emerge tra le indossatrici. È la semplificazione a rendere spettacolare l’inquadratura: i dati informativi sono limitati e ben equilibrati sul piano tonale. Non si prevede dissenso o posizione eversiva del fotografo: gli stabilimenti inaugurati splendono geometrici, il Papa non scivola (o se lo fa è sorretto, e la scenetta è gustosa), i Presidenti che si stringono la mano non possono avere l’occhio torvo, né la patta aperta. Naturalmente tutto questo vale relativamente alla cultura di massa contemporanea all’evento e alla fotografia. Alcuni anni dopo, rovinosamente tutto comincia a franare. I vestiti fanno ridere, i leaders sono comicamente ignari delle loro future dimissioni, la star ora è grassa e scrive memoriali, quell’auto fu un bluff, quel giocatore tornò fischiato in Sud America, l’ex-bimba prodigio riappare solo negli spot dei pannolini. In sostanza la fotografia d’agenzia rappresenta la testimonianza visiva ufficiale che avvalora i resoconti scritti. L’immagine non smentirà mai la didascalia; almeno finché altre didascalie, altri testi porteranno versioni e permetteranno immagini contrarie.

quotidiani, messa a punto dalle catene anglosassoni nei primi anni del secolo e tuttora viva nei circuiti di teletrasmissione) conferma e definisce il ruolo simbolico dei personaggi e semplifica le figure entro atteggiamenti che all’utilizzatore (redattore prima, lettore poi) devono apparire funzionali in quanto tipici. Il cantante canta con il microfono in bocca, oppure sosta ai bordi della piscina; il leader politico arringa, o passeggia acclamato dai villeggianti; il cavallo e il ciclista tagliano l’arrivo; l’attrice bambina sta con la mamma; il famoso artista è in maglione, con le opere di sfondo; la valletta esce dal night; lo stilista emerge tra le indossatrici. È la semplificazione a rendere spettacolare l’inquadratura: i dati informativi sono limitati e ben equilibrati sul piano tonale. Non si prevede dissenso o posizione eversiva del fotografo: gli stabilimenti inaugurati splendono geometrici, il Papa non scivola (o se lo fa è sorretto, e la scenetta è gustosa), i Presidenti che si stringono la mano non possono avere l’occhio torvo, né la patta aperta. Naturalmente tutto questo vale relativamente alla cultura di massa contemporanea all’evento e alla fotografia. Alcuni anni dopo, rovinosamente tutto comincia a franare. I vestiti fanno ridere, i leaders sono comicamente ignari delle loro future dimissioni, la star ora è grassa e scrive memoriali, quell’auto fu un bluff, quel giocatore tornò fischiato in Sud America, l’ex-bimba prodigio riappare solo negli spot dei pannolini. In sostanza la fotografia d’agenzia rappresenta la testimonianza visiva ufficiale che avvalora i resoconti scritti. L’immagine non smentirà mai la didascalia; almeno finché altre didascalie, altri testi porteranno versioni e permetteranno immagini contrarie.

La storia in dettaglio

Questa specie di ufficialità – anche coi soggetti più frivoli – determina delle caratteristiche particolari nella struttura stessa dell’immagine. E la mostra Publifoto – come altri analoghi repertori o saggi d’archivio – permette di capire le motivazioni di certi caratteri stilistici presenti in tutte le immagini. Vincenzo Carrese, e i redattori di giornali che chiedevano servizi alla sua azienda, erano espliciti: non si domanda all’immagine di esprimere la visione individuale del fotografo, la sua reazione di testimone … ma le si chiede di presentare senza formalismi e senza letture difficili lo scenario di un avvenimento di cui il lettore sa l’esito. Si può dire che queste foto anticipano la semplificazione e la neutralità che verranno adottate (dalla metà degli anni 50) nelle telecronache della Tv di Stato. I dati ottici sono sempre corretti – lo vedremo meglio in seguito – e il bianconero esprime una sintesi necessaria, finché quotidiani e settimanali non usciranno a colori: è impensabile una foto d’agenzia con un po’ di mosso, con sfocature selettive tra i piani, con gli angoli sghembi, con imprevisti elementi che turbano l’inquadratura. L’immagine da noi scelta per il manifesto della mostra, e per la copertina di questo fotolibro, vale proprio come divertente gag rivelatrice: ma il giornale non gradirà l’intruso con la sua macchina davanti all’obiettivo del collega. Così anche la nostra capacità, ora, di apprezzare queste fotografie va sintonizzata sulla logica del fotografo-dipendente dell’agenzia, entro la cornice della sua professionalità. Non inventare niente, non fare di testa tua; porta a casa il più possibile senza strafare; luce giusta, non dimenticare i nomi, fatteli dire esattamente, tieni a mente le facce. Dobbiamo fare passi indietro e passi avanti, introdurre elementi nuovi di valutazione, riferire la nostra analisi a indici di gradimento ben diversi da quelli estetici. Per esempio, che cosa scopriamo e salviamo, come dettaglio, in mezzo alle vicende bloccate dal lampo? Praticamente tutte le fotografie sono una miniera in questa direzione. Due ballerine uniscono la sigaretta sovrastando una terza che fa le parole crociate… a Milano durante la Liberazione tutti sembrano esibire impermeabili bianchi… i campioni di ogni sport propongono nel volto e nei vestiti una modestia ben lontana dall’agiata consapevolezza delle star che sopravverranno. Analizzando l’immagine noi possiamo estrarre – proprio grazie alla notevole resa tecnica senza censure artistiche – delle informazioni emergenti, come delle postille che solo il raffronto storico rende davvero preziose. Quindi una delle misure di apprezzamento è proprio l’appiglio per nuove scoperte autonome. Dalle inquadrature… volti, vestiti, case di sfondo, veicoli, accessori defilati, tutto ci parla con accenti nuovi: e i fotografi della Publifoto – in misura magari diversa – sono stati il tramite per una illustrazione in progress. Altre volte mi è capitato di parlare di opere aperte, dove il tempo entra come nuovo autore senza personalità accanto a noi che aggiungiamo le nostre predilezioni, i nostri interessi specifici, la nostra memoria-cultura. Ce n’é davvero per tutti: sulle copie si possono incontrare mille dettagli che parlano mille linguaggi e scatenano mille stimoli diversi, per mille curiosità diversamente orientale. Il turbamento emotivo, la nuova consapevolezza che ne segue, accresce l’osservatore in modo difforme… ma certo non minore di quando ci si trova di fronte a delle foto dotate di una ben precisata poetica d’autore.

L’atto creativo

E qui è necessario rifarci anche ad un altro tipo di consapevolezza, che può mettere in crisi i nostri metri di giudizio. E’ possibile stavolta dire mi piace, non mi piace di fronte ad un risultato grafico che ha all’origine un complesso processo socio-culturale e degli interpreti con biografie completamente distinte ed estranee rispetto a quelle tradizionali degli artisti ? Vincenzo Carrese e il gruppo di fotografi che egli organizza e guida a Milano tra gli anni Trenta e i Sessanta, sono in sostanza dei proletari con una cultura visiva e con stimoli operativi profondamente estranei ad ogni formalismo. Vengono da famiglie operaie e contadine lombarde, o dall’immigrazione. Nessuno è studente di belle arti, nessuno comincia per hobby, le loro adolescenze di apprendisti sono segnate da fattorinaggi in bicicletta e pulizie in camera oscura. Diventano poi bravissimi operatori tecnici (e manuali), diventano dei piccoli geni nel dominare i processi ottici e chimici, ma il loro pronto adeguamento alla necessità quotidiana del giornalismo li allontana dalle ricerche di linguaggio, dall’esperimento stilistico, dalla traduzione controllata di un certo  spazio in una forma intuita. Quindi la loro creatività non sarà mai rapportabile ad una sollecitazione crociana del nostro senso estetico: a valle, a copia stampata, non percepiamo davvero nessuna soluzione formale. La loro creatività è da ridefinire come comportamentale: sta nella capacità di risolvere a monte – vedremo come – l’approccio col soggetto, lungo sentieri faticosi pieni di ostacoli, imboscate, precipizi. Tino Petrelli, friulano, poco più di sessant’anni, esprime bene nel suo sguardo azzurro la miscela di candore, disincanto, spietatezza che ne hanno fatto l’autore più prolifico – e più tipico – della linea Publifoto. Se era concesso ai giornalisti di restare talvolta in albergo, di sondare l’avvenimento con telefonate prima e dopo, con ricostruzioni su scrivanie lontane dal fatto… per noi l’imperativo era invece la presenza fisica. Esserci senza dare nell’occhio, esserci prima e senza i colleghi concorrenti, esserci non solo con lo strumento pronto ma anche con volontà aggressiva, con tensione verso i fatti e i protagonisti, con cattiveria. Non mi lasciano fotografare i corpi dei piccoli annegati? Io so che sono in chiesa, e di notte con la scala appoggiata all’abside spezzo le vetrate e lampeggio dall’alto, alla cieca, sulle piccole bare allineate. Non permetto al massaggiatore di avvicinarsi a Valentino Mazzola infortunato nell’erba, perché mi serve la smorfia di dolore prolungata, e non quella di sollievo. Sparo il flash su Toscanini che dirige e so che è proibitissimo; mi cercano nei palchi della Scala; mi rifugio in quello di Nenni e quando entrano gli uscieri insospettiti, nego tutto sperando nella sua complicità… Facce di bronzo, facce pallide in attesa, testimoni arrampicati sempre e dovunque: nel rullino leccato e avvolto dopo gli scatti è trasferito un oscuro senso di possesso, uno stupro veloce, un’annessione del soggetto soprattutto se questo è potente e famoso… Forse nella fotocamera di Tino e dei suoi colleghi sparsi da Carrese ogni giorno per tanti anni, si chiude e si compone un conflitto sociale, un’oscura battaglia di potere il cui inizio si perde nella storia.

spazio in una forma intuita. Quindi la loro creatività non sarà mai rapportabile ad una sollecitazione crociana del nostro senso estetico: a valle, a copia stampata, non percepiamo davvero nessuna soluzione formale. La loro creatività è da ridefinire come comportamentale: sta nella capacità di risolvere a monte – vedremo come – l’approccio col soggetto, lungo sentieri faticosi pieni di ostacoli, imboscate, precipizi. Tino Petrelli, friulano, poco più di sessant’anni, esprime bene nel suo sguardo azzurro la miscela di candore, disincanto, spietatezza che ne hanno fatto l’autore più prolifico – e più tipico – della linea Publifoto. Se era concesso ai giornalisti di restare talvolta in albergo, di sondare l’avvenimento con telefonate prima e dopo, con ricostruzioni su scrivanie lontane dal fatto… per noi l’imperativo era invece la presenza fisica. Esserci senza dare nell’occhio, esserci prima e senza i colleghi concorrenti, esserci non solo con lo strumento pronto ma anche con volontà aggressiva, con tensione verso i fatti e i protagonisti, con cattiveria. Non mi lasciano fotografare i corpi dei piccoli annegati? Io so che sono in chiesa, e di notte con la scala appoggiata all’abside spezzo le vetrate e lampeggio dall’alto, alla cieca, sulle piccole bare allineate. Non permetto al massaggiatore di avvicinarsi a Valentino Mazzola infortunato nell’erba, perché mi serve la smorfia di dolore prolungata, e non quella di sollievo. Sparo il flash su Toscanini che dirige e so che è proibitissimo; mi cercano nei palchi della Scala; mi rifugio in quello di Nenni e quando entrano gli uscieri insospettiti, nego tutto sperando nella sua complicità… Facce di bronzo, facce pallide in attesa, testimoni arrampicati sempre e dovunque: nel rullino leccato e avvolto dopo gli scatti è trasferito un oscuro senso di possesso, uno stupro veloce, un’annessione del soggetto soprattutto se questo è potente e famoso… Forse nella fotocamera di Tino e dei suoi colleghi sparsi da Carrese ogni giorno per tanti anni, si chiude e si compone un conflitto sociale, un’oscura battaglia di potere il cui inizio si perde nella storia.

Sguardi d’amore?

Si conferma dunque che la fotografia, quel rettangolo che sembra mostrare solo il risultato di un processo ottico e chimico, ha delle origini operative ben più complesse, e ogni volta una preparazione, un lungo sforzo logistico e organizzativo per rendere possibile quel processo istantaneo. Vi è un altro archivio Publifoto pieno di segreti, di beffe, retroscena, misteriosi intrighi per arrivare allo scatto. Qualcosa di simile alla strategia amorosa dei libertini prima dell’amplesso, con il cinismo e l’ansietà giustificata dal grande scopo. Come abbiamo visto lo scatto è possesso, ma anche ricarica per una nuova diversa avventura; la fotografia non è una scelta del più degno tra i soggetti diversi, ma è l’approccio per conquistare quello assegnato, fosse pure il più mediocre. È una serie di continui corteggiamenti per raggiungere un atto di scontata ritualità. Naturalmente chi si oppone a questa unione finale tra il Fotografo e l’Immagine sono le forze difensive del potere: poliziotti, gendarmi e gorilla privati di ogni tipo, segretarie, camerieri, massaggiatori, custodi di ville e guardie del corpo, gelosi partner del soggetto. Di qui le beffe continue, le guerre tra subalterni. Macchine sotto improbabili camici, buchi nei giornali, passeggiate indolenti davanti ai cani da guardia. Fammi passare con te, dì che sono tuo amico, che sono un parente, che sono il giardiniere. Porta fuori la foto tessera del morto, che la riproduco; sposta la tendina che io scatto; lasciami stare alla finestra; facciamo finta dì dormire in macchina; tu suoni il campanello e io scatto. Carrese era bravissimo a organizzare il servizio, ad aprirci le porte. Con la Questura, le Prefetture, le anticamere di ministeri, società sportive, produzioni cinematografiche, grandi industrie c’era un canale di cortesia. Se uno arrivava con il rullo proibito (lo scoop, lo scoop, la ragazzina al night con l’uomo più potente) mica lo passavamo ai giornali: tornava alla vittima con un biglietto, caro commendatore, nella fiducia che il nostro gesto di cortesia… Noi operatori tornavamo amici, dopo il servizio. Ai campionati di calcio, in Svizzera, nel 1948, qualcuno scappava dopo il primo tempo; faceva il furbo, saliva sul treno e cominciava a sviluppare nel gabinetto per stampare a Milano con un’ora di anticipo. Poi ci siamo messi d’accordo, abbiamo cominciato ad affidare i rulli ai ferrovieri, ai piloti dell’Alitalia; quando sono iniziati i servizi del Telegiornale si diventava amici del cineoperatore, e i nostri rulli tornavano a Milano, o a Roma con le bobine Rai; all’aeroporto c’era sempre un uomo di Carrese…

Strumenti e accordi

In una scheda tecnica che pubblichiamo a parte, è riassunta l’evoluzione degli  strumenti, un percorso importantissimo per capire cosa possiamo vedere, di certi periodi ed avvenimenti, che cosa non possiamo vedere e perché. Anzitutto il formato: se è vero che dagli anni Trenta ad oggi l’evoluzione della camera ha ridotto il formato dal 9 x 12 cm. (una lastra per volta) all’ormai esclusivo 24 x 36 mm, è anche aumentata la sensibilità delle emulsioni, in progressione, di almeno dieci volte, e soprattutto è aumentata la quantità di fotogrammi disponibili. Fino ai primi anni del dopoguerra, Carrese chiedeva ai suoi fotografi in missione di scattare non più di due, quattro lastre o filmpack 9 x 12 cm: gli chassis che le contenevano erano numerati e l’ampio formato permetteva sviluppo singolo, forzature eventuali o ritocchi, asciugatura energica, e stampa immediata, ingrandendo se necessario un particolare. Ma le immagini così ottenute, che i visitatori riconosceranno subito per la straordinaria nitidezza, rendevano necessaria, data la loro unicità, una strategia di approccio col soggetto ben diversa da quella odierna, con gli scatti in sequenza. Si trattava di studiare il fatto fino a prevedere il culmine del suo svolgimento e la coesistenza sulla scena dei protagonisti essenziali; poi si poteva anche allentare la tensione, salvo attendere un altro movimento decisivo per un secondo scatto. Quindi è anche una ragione tecnica che spiega, almeno nelle immagini iniziali della Publifoto, l’estrema semplificazione compositiva dell’inquadratura. La ricerca di ritmi spaziali avrebbe compromesso l’attesa del momento più dinamico e pieno, e questo sarebbe trascorso irrimediabilmente. Quali doti di intuizione, quale prontezza di riflessi, quale coraggio di scelta fossero necessari ai fotografi, mi sembra superfluo approfondire. Al 9 x 12 segue il 6 x 6 con le famose Rollei, fotocamere biottiche con visione reflex e col mirino quadrato da osservare all’altezza dello stomaco: i fotogrammi diventano 12 per rullo, ma come prima la focale dell’obiettivo rimane fissa. Con un rullo si esplora il fatto, ma quasi sempre senza variare la distanza dal soggetto e senza che nell’inquadratura cambi il rapporto tra i diversi piani (vedremo poi il significato narrativo della resa prospettica). Il 6 x 6 richiede inoltre un taglio dell’inquadratura, quando si stampa l’ingrandimento sul formato standard di carta rettangolare (18 x 24 cm.) e questa consapevolezza induce il fotografo a stare largo fidando in un miglioramento successivo, in camera oscura: i provini quadrati mostrano quindi analogie negli scatti, visione ombelicale costante e molta aria attorno al soggetto. Un uso dell’apparecchio esattamente contrario alla ricerca compositiva per cui il 6 x 6 era stato concepito, e di cui si valgono – negli anni 40 e 50 – grafici, architetti, fotografi di moda o di paesaggio, schiere di fotoamatori artisti. Infine (mentre il 9 x 12 rimane con macchine più complesse e dotate per la nascente attività commerciale e pubblicitaria di Carrese) ecco che viene adottato il piccolo formato 24 x 36 con le maneggevoli Leica e Nikon dotate di moltissime ottiche intercambiabili. Paradossalmente le aumentate possibilità di scatto, in sequenza più veloci – grazie anche al motore elettrico di trascinamento – e le aumentate possibilità di modificare la visione prospettica del soggetto, non offrono alle immagini una maggiore complessità di valori informativi o creativi. Da un lato i giovani professionisti che iniziano col piccolo formato (alla fine degli anni 50, o agli inizi dei 60) preferiscono lavorare da free-lance che entrare in agenzia, dall’altro per gli operatori-vecchie volpi sembra che i nuovi mezzi costituiscano un limite anziché un vantaggio. La pluralità di scatti origina sequenze senza ritmo dinamico, e d’altronde non è il servizio meditato come vero racconto visivo che la Publifoto offre ai giornali. Con la fine degli anni 60 – quando la Tv ormai porta da tempo in ogni casa, ogni sera, il documento animato degli avvenimenti ufficiali – si chiude quindi un periodo storico per la Publifoto ma anche per la fotografia giornalistica non solo italiana. Ecco gli anni di nuova tensione sociale che segnano di ripensamenti comportamentali tutte le nuove generazioni dell’Occidente. Anche il produrre immagini richiede un nuovo atteggiamento ideale. I fotografi riscoprono la propria autonomia di proposta e di linguaggio, proprio mentre viene messa in crisi la credibilità di tutto il sistema informativo in cui vorrebbero inserirsi. Da questa fase transitoria (ancora non del tutto conclusa dopo più di un decennio) la mostra riporta alcune immagini nei suoi ultimi problematici pannelli.

strumenti, un percorso importantissimo per capire cosa possiamo vedere, di certi periodi ed avvenimenti, che cosa non possiamo vedere e perché. Anzitutto il formato: se è vero che dagli anni Trenta ad oggi l’evoluzione della camera ha ridotto il formato dal 9 x 12 cm. (una lastra per volta) all’ormai esclusivo 24 x 36 mm, è anche aumentata la sensibilità delle emulsioni, in progressione, di almeno dieci volte, e soprattutto è aumentata la quantità di fotogrammi disponibili. Fino ai primi anni del dopoguerra, Carrese chiedeva ai suoi fotografi in missione di scattare non più di due, quattro lastre o filmpack 9 x 12 cm: gli chassis che le contenevano erano numerati e l’ampio formato permetteva sviluppo singolo, forzature eventuali o ritocchi, asciugatura energica, e stampa immediata, ingrandendo se necessario un particolare. Ma le immagini così ottenute, che i visitatori riconosceranno subito per la straordinaria nitidezza, rendevano necessaria, data la loro unicità, una strategia di approccio col soggetto ben diversa da quella odierna, con gli scatti in sequenza. Si trattava di studiare il fatto fino a prevedere il culmine del suo svolgimento e la coesistenza sulla scena dei protagonisti essenziali; poi si poteva anche allentare la tensione, salvo attendere un altro movimento decisivo per un secondo scatto. Quindi è anche una ragione tecnica che spiega, almeno nelle immagini iniziali della Publifoto, l’estrema semplificazione compositiva dell’inquadratura. La ricerca di ritmi spaziali avrebbe compromesso l’attesa del momento più dinamico e pieno, e questo sarebbe trascorso irrimediabilmente. Quali doti di intuizione, quale prontezza di riflessi, quale coraggio di scelta fossero necessari ai fotografi, mi sembra superfluo approfondire. Al 9 x 12 segue il 6 x 6 con le famose Rollei, fotocamere biottiche con visione reflex e col mirino quadrato da osservare all’altezza dello stomaco: i fotogrammi diventano 12 per rullo, ma come prima la focale dell’obiettivo rimane fissa. Con un rullo si esplora il fatto, ma quasi sempre senza variare la distanza dal soggetto e senza che nell’inquadratura cambi il rapporto tra i diversi piani (vedremo poi il significato narrativo della resa prospettica). Il 6 x 6 richiede inoltre un taglio dell’inquadratura, quando si stampa l’ingrandimento sul formato standard di carta rettangolare (18 x 24 cm.) e questa consapevolezza induce il fotografo a stare largo fidando in un miglioramento successivo, in camera oscura: i provini quadrati mostrano quindi analogie negli scatti, visione ombelicale costante e molta aria attorno al soggetto. Un uso dell’apparecchio esattamente contrario alla ricerca compositiva per cui il 6 x 6 era stato concepito, e di cui si valgono – negli anni 40 e 50 – grafici, architetti, fotografi di moda o di paesaggio, schiere di fotoamatori artisti. Infine (mentre il 9 x 12 rimane con macchine più complesse e dotate per la nascente attività commerciale e pubblicitaria di Carrese) ecco che viene adottato il piccolo formato 24 x 36 con le maneggevoli Leica e Nikon dotate di moltissime ottiche intercambiabili. Paradossalmente le aumentate possibilità di scatto, in sequenza più veloci – grazie anche al motore elettrico di trascinamento – e le aumentate possibilità di modificare la visione prospettica del soggetto, non offrono alle immagini una maggiore complessità di valori informativi o creativi. Da un lato i giovani professionisti che iniziano col piccolo formato (alla fine degli anni 50, o agli inizi dei 60) preferiscono lavorare da free-lance che entrare in agenzia, dall’altro per gli operatori-vecchie volpi sembra che i nuovi mezzi costituiscano un limite anziché un vantaggio. La pluralità di scatti origina sequenze senza ritmo dinamico, e d’altronde non è il servizio meditato come vero racconto visivo che la Publifoto offre ai giornali. Con la fine degli anni 60 – quando la Tv ormai porta da tempo in ogni casa, ogni sera, il documento animato degli avvenimenti ufficiali – si chiude quindi un periodo storico per la Publifoto ma anche per la fotografia giornalistica non solo italiana. Ecco gli anni di nuova tensione sociale che segnano di ripensamenti comportamentali tutte le nuove generazioni dell’Occidente. Anche il produrre immagini richiede un nuovo atteggiamento ideale. I fotografi riscoprono la propria autonomia di proposta e di linguaggio, proprio mentre viene messa in crisi la credibilità di tutto il sistema informativo in cui vorrebbero inserirsi. Da questa fase transitoria (ancora non del tutto conclusa dopo più di un decennio) la mostra riporta alcune immagini nei suoi ultimi problematici pannelli.

I bordi della vita

Un’altra scelta essenziale fatta dai curatori riguarda la proposta integrale di ogni ripresa scelta, senza interventi riduttivi sull’inquadratura. Ciò è dovuto all’intenzione precisa di evitare il rinnovarsi delle antiche querelle tra fotografi e impaginatori – il taglio visto come contributo critico, o censura, o mortificazione dell’autore, o valorizzazione del dettaglio inedito, o in mille altri modi – ma anche al desiderio di non celare nulla di quanto è pervenuto fino alla nostra attenzione odierna. Non solo i particolari della scena che allora erano insignificanti, ma persino i graffi, le macchie odierne del negativo, tutti i segni tipici di una tecnica di ripresa come di un criterio di conservazione. Si è cercato cioè di fondere il momento significante-strutturale dell’immagine con tutti i dati rivelatori del sistema fotografico che ce l’ha portato fino ad oggi.  Sarebbe stato interessante aggiungere in molti casi al nostro ingrandimento totale, il provino d’origine con segnata l’inquadratura suggerita allo stampatore dal fotografo autore, dallo stesso Carrese, dagli altri archivisti della Publifoto o dai redattori clienti…. Bartali urlerebbe indignato, in primo piano, con i suoi interlocutori tagliati via; il gruppo di partigiani appostati non sarebbe sorvegliato, due metri dietro, dai tranquilli ragazzini di Porta Volta; il cadavere di Bezzi sarebbe osservato solo da dieci e non da duecento cittadini; sarebbero scomparsi fondali di teatro, suppellettili ai muri, amici e comprimari attorno alle star dell’attualità; tutto si ridurrebbe in sostanza ad un anacronistico trionfo del Primo Piano. Riprendiamo un concetto già accennato: il tempo modifica gli interessi culturali e visivi, e fa giustizia di antiche censure. La forma di un mobile nell’angolo di un ambiente completa, oggi e per noi, la conoscenza della persona inquadrata in quell’ambiente; chiediamo tutti i nuovi dati visivi disponibili per nuovi accrescimenti conoscitivi… e definiamo più belli questi scenari più ampi e completi. La forma di una rappresentazione ottica e il suo codice di gradimento, si adeguano dunque alla mutazione storica che ci separa dalle riprese: a queste chiediamo sempre qualcosa di più, e di altro. Vi è un’altra caratteristica, inoltre, che apparirà costante in tutti gli ingrandimenti, fino a diventare un modulo, chiaro anche ai visitatori meno esperti. Nello stile Publifoto non è prevista la gerarchia dei piani fotografici, non è prevista né praticata una visione che divida i soggetti tra primo piano e sfondo. Ciò avviene talvolta solo nelle riprese tecniche e industriali, dove gli ambienti sono ricolmi di strutture e volumi, e dove è avvertibile una sorta di regia (forse imposta dal committente) con oggetti esibiti da vicino e altri mantenuti più lontani. Ma nella stragrande maggioranza delle riprese giornalistiche il soggetto è identificato ad una distanza di circa due-tre metri (quello che nel cinema, con obbiettivi standard viene definito campo medio) e nulla si frappone tra questo e il fotografo. Egli cioè si è sbarazzato, con una posizione accorta, di quello che potrebbe intromettersi tra l’obbiettivo e la scena effettiva: non si gradiscono quinte sfuocate, strutture che incorniciano e neanche posizioni privilegiate (davanti agli altri!) di alcuni personaggi. Questa sostanziale bidimensionalità delle riprese, causata anche dal mancato impiego di obbiettivi grandangolari, diventa in un certo senso un codice operativo che livella i contributi dei vari fotografi. Come se l’impedimento programmatico a dividere i piani li obbligasse poi ad uno standard di ripresa: fotocamera posta dalla cintola in su, fino all’altezza massima delle braccia protese in alto, posizione frontale rispetto alla dinamica dell’azione (solo nello sport, ovviamente, una posizione obliqua rispetto al terreno di gara) e infine nessuna attenzione per lo sfondo, l’ambiente fisico che è il vero scenario del fatto. Potremmo dire che le foto esposte, e quasi tutte le altre rimaste in archivio, propongono, prima ancor di venir pubblicate, una compressione tonale, una semplificazione plastica che le predispone alla pagina del giornale. Sono già materiale grafico prima di venire impaginate ed è appunto una sorta di valore illustrativo – dentro colonne di testo, con le didascalie in neretto di sotto – che ne qualifica irrimediabilmente il messaggio. Il nostro occhio realizza subito, come allenato, la loro diversità da tutte le immagini ottiche che ci propongono una visione del mondo – quella dell’autore – e una organizzazione spaziale esclusiva. Qui è la busta rigida “Fuori sacco” la vera destinazione; e mai la cornice, il vetro da galleria, la bacheca da museo.

Sarebbe stato interessante aggiungere in molti casi al nostro ingrandimento totale, il provino d’origine con segnata l’inquadratura suggerita allo stampatore dal fotografo autore, dallo stesso Carrese, dagli altri archivisti della Publifoto o dai redattori clienti…. Bartali urlerebbe indignato, in primo piano, con i suoi interlocutori tagliati via; il gruppo di partigiani appostati non sarebbe sorvegliato, due metri dietro, dai tranquilli ragazzini di Porta Volta; il cadavere di Bezzi sarebbe osservato solo da dieci e non da duecento cittadini; sarebbero scomparsi fondali di teatro, suppellettili ai muri, amici e comprimari attorno alle star dell’attualità; tutto si ridurrebbe in sostanza ad un anacronistico trionfo del Primo Piano. Riprendiamo un concetto già accennato: il tempo modifica gli interessi culturali e visivi, e fa giustizia di antiche censure. La forma di un mobile nell’angolo di un ambiente completa, oggi e per noi, la conoscenza della persona inquadrata in quell’ambiente; chiediamo tutti i nuovi dati visivi disponibili per nuovi accrescimenti conoscitivi… e definiamo più belli questi scenari più ampi e completi. La forma di una rappresentazione ottica e il suo codice di gradimento, si adeguano dunque alla mutazione storica che ci separa dalle riprese: a queste chiediamo sempre qualcosa di più, e di altro. Vi è un’altra caratteristica, inoltre, che apparirà costante in tutti gli ingrandimenti, fino a diventare un modulo, chiaro anche ai visitatori meno esperti. Nello stile Publifoto non è prevista la gerarchia dei piani fotografici, non è prevista né praticata una visione che divida i soggetti tra primo piano e sfondo. Ciò avviene talvolta solo nelle riprese tecniche e industriali, dove gli ambienti sono ricolmi di strutture e volumi, e dove è avvertibile una sorta di regia (forse imposta dal committente) con oggetti esibiti da vicino e altri mantenuti più lontani. Ma nella stragrande maggioranza delle riprese giornalistiche il soggetto è identificato ad una distanza di circa due-tre metri (quello che nel cinema, con obbiettivi standard viene definito campo medio) e nulla si frappone tra questo e il fotografo. Egli cioè si è sbarazzato, con una posizione accorta, di quello che potrebbe intromettersi tra l’obbiettivo e la scena effettiva: non si gradiscono quinte sfuocate, strutture che incorniciano e neanche posizioni privilegiate (davanti agli altri!) di alcuni personaggi. Questa sostanziale bidimensionalità delle riprese, causata anche dal mancato impiego di obbiettivi grandangolari, diventa in un certo senso un codice operativo che livella i contributi dei vari fotografi. Come se l’impedimento programmatico a dividere i piani li obbligasse poi ad uno standard di ripresa: fotocamera posta dalla cintola in su, fino all’altezza massima delle braccia protese in alto, posizione frontale rispetto alla dinamica dell’azione (solo nello sport, ovviamente, una posizione obliqua rispetto al terreno di gara) e infine nessuna attenzione per lo sfondo, l’ambiente fisico che è il vero scenario del fatto. Potremmo dire che le foto esposte, e quasi tutte le altre rimaste in archivio, propongono, prima ancor di venir pubblicate, una compressione tonale, una semplificazione plastica che le predispone alla pagina del giornale. Sono già materiale grafico prima di venire impaginate ed è appunto una sorta di valore illustrativo – dentro colonne di testo, con le didascalie in neretto di sotto – che ne qualifica irrimediabilmente il messaggio. Il nostro occhio realizza subito, come allenato, la loro diversità da tutte le immagini ottiche che ci propongono una visione del mondo – quella dell’autore – e una organizzazione spaziale esclusiva. Qui è la busta rigida “Fuori sacco” la vera destinazione; e mai la cornice, il vetro da galleria, la bacheca da museo.

Lampi d’Italia

Ma vi è un’altro definitivo aspetto che rende inconfondibili queste fotografie giornalistiche, e ci sembra giusto dedicargli le ultime riflessioni. È la luce, sopratutto la luce artificiale del flash. Tra i titoli proposti per questa rassegna ce n’erano all’inizio alcuni che comprendevano proprio il nome dell’attrezzo: Flash italiano, Lampi d’Italia, II lampo diretto. Lo sviluppo della Publifoto corre in verità attraverso migliaia di colpi di flash: una luce che finisce col sottolineare specificamente i dati tonali della copia, ma anche il metodo operativo del fotografo e la sua autonomia tecnica… Dalla lampadina al magnesio del primo decennio, agli elettronici con scarica velocissima acquistati d’occasione dalle truppe Usa, fino alle torce leggere e portatili di oggi… il fotoreporter Publifoto mira continuamente a dominare la scena, ad affrancarsi dalla luce ambiente e dalla sua dislocazione arbitraria. (Le foto a luce ambiente tipiche del fotogiornalismo tedesco e anglosassone d’autore prima e dopo la guerra sono il contrario della filosofia visiva Publifoto). Ma la coincidenza fisica della fotocamera e della sorgente luminosa accresce il momento aggressivo dell’operatore di cui abbiamo già parlato, poiché lo rende capace, a sua discrezione di far convergere su di lui l’attenzione dei protagonisti. Dopo il primo lampo ognuno si volta, e le immagini seguenti sono il risultato di una duplice condizione del soggetto: le azioni normali del suo ruolo, più l’elemento turbative introdotto dalla periodica luce del flash. Il fotografo allora è coprotagonista attraverso il violento stimolo visivo che introduce (anche se nell’immagine sembra che il soggetto non se ne accorga) e la scena viene per così dire rimodellata dal suo punto di vista. Anche chi è meno esperto riconosce in una foto la luce dura, frontale, del flash diretto, con piccole innaturali modellazioni di chiaroscuro sui tratti dei volti: è la luce simbolica della fotocronaca, sprezzante di ogni altra sorgente preesistente, evocatrice di circostanze drammatiche anche quando la situazione è rilassata. Così il primo piano diventa inutile anche perché sarebbe sbiancato dal flash vicinissimo e gli altri piani, quelli di sfondo, risultano oscuri, irrimediabilmente sottoesposti. A un massimo di valori descrittivi – il lampo gela i movimenti col millesimo di secondo – sul piano prescelto, sul famoso campo medio …si contrappone il vuoto retrostante. La fotocronaca ridiventa verità parziale, una nuova affascinante astrazione grafica. Sappiamo tutto del vincitore sul traguardo, ma già il terzo arrivato è inghiottito nella nebbia; e quelle folle laggiù oltre i palchi, quelle nere platee d’ombra, fischiano o applaudono, ridono o piangono? Cosa è successo veramente?

PUBBLICAZIONI ANNI 80 | PROFESSIONE FOTOREPORTER

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |